纪念|苏菲:最后的课堂——怀念老师朱荫贵

2025年9月7日上午,突闻朱老师病重,我赶往医院探望,同门师兄师姐亦纷纷从各地赶来。所幸这次抢救及时,为我们争取了一些时间可以陪伴老师。傍晚时分进入病房,见老师坐在病床上,虽呼吸艰难,仍勉力开口对我们说:“我对你们都很满意,但是学术是无止境的,还要继续努力!”

从这天开始,同门们开始每天排班到医院陪护老师。老师因病情沉重,夜晚无法安睡,白天时而能够小睡。此时若有来探望的前辈友人,我们会说服其在病房外稍等片刻。待老师清醒时,又会拉住我们的手,跟我们聊学术、聊生活。他思维依旧清晰,这使我更加担忧他如何看待自己的病情,所以陪护时尽量和他聊一些轻松的事。比如,我对朱老师说,我第一次上他的课是《中国近代商业文化》,这门课开启了我对近代史的兴趣,将来如有需要,我也希望能继续给学生讲授这门课程。他听后欣然一笑,给我讲了一些上课技巧。我还告诉他我住在他当时住过的那栋楼隔壁,对他说:等您出院去我家看看好吗?他坚定地回答:好!虽然有很多话想和老师说,很多问题想向他请教,但却不敢多说。他有时从短暂睡眠中醒来,看到我还在,总会对我说:时间差不多了,你快回去吧!他乐观坚毅,从未向我们诉说过身体上的痛苦。有时氧气管掉落,我着急帮他戴时,他总笑我:哎,你慌什么?

看老师病情有逐渐缓和的迹象,我们都希望能够多一些机会再去陪伴。却不料9月23日中午,我和朱佩禧师姐刚从师母家中出来,在地铁站分别后,医院传来病危消息。等我赶到时,老师已经永远离开了我们。冲进病房的时候,我仍期待看到他坐在那里跟我招手的样子,却只看到师母瘦削的身影坐在一旁,眼泪顿时涌上来。在病房外,多年来跟老师求学、相处的片段涌上心头。

2010年秋季学期,我第一次跨进朱老师的课堂,听他讲授复旦大学本科生专业选修课《中国近代商业文化》。课上老师丰富的学识和生动的讲述让我萌生了对中国近代史的兴趣。2011年春季,我有幸得到老师的指导,申请了本科生科研资助计划“曦源项目”,以苏州商会档案为基础对近代手工业行会进行了一次初步的研究。在这篇小论文的撰写过程中,我学习了历史学的研究规范和史料收集的基本技巧,并萌生了在近代史领域继续深造的愿望。2012年,我在考虑直升本校研究生的时候找到老师,向他汇报,我在经济史和文化史之间犹豫不决,我想以自己喜好的戏曲为研究题目,但所接受的训练在经济和社会史方向,因此感到心中没底,他却鼓励我:“先进来再选方向吧,我可以当你的老师。”这句话让我感念良久,老师是名满天下的经济史大家,却宽容我做一个自己喜欢的题目。

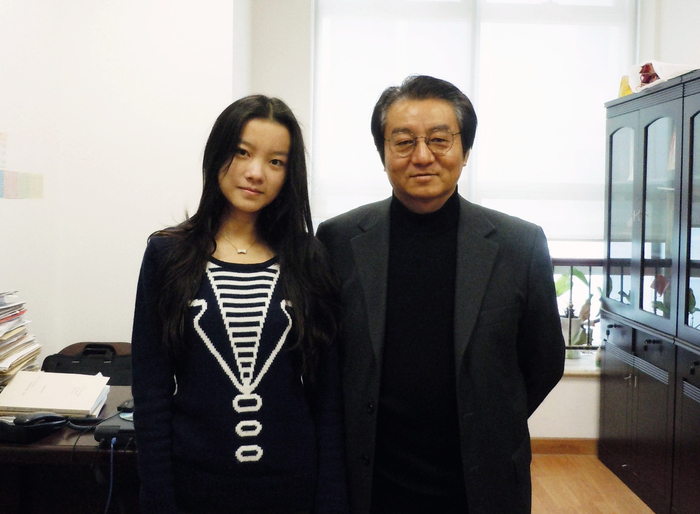

2012年“曦源项目”结题时与老师的合影

2013年至2016年,我跟随老师进行研究生学习,在课堂内外获得了宝贵的经济史研究训练,使我在将来的研究中习惯于关注“市场”“成本”“盈亏”“所有制”等经济因素。老师常说,历史学论文有四新:新史料、新方法、新问题、新结论。四新当中至少要有两个,如果四个都有那就最好。在研究生阶段,老师得知我有出国留学打算,便一直鼓励我学好英语,到海外学界开阔眼界。为了帮助我做好研究,老师还给我介绍了研究戏曲史的专家,华东师范大学的姜进教授和上海师范大学的唐力行教授,让我前去请教。老师一直鼓励我们多参与学术交流,2016年春,河北师范大学举办了一次当代史会议,老师不但鼓励我参加,还为我提供了经费支持,令我十分感念。

2013年本科毕业时与老师的合影

2018年至2022年我在新加坡攻读博士学位,常常通过微信跟老师联系,汇报近况。老师亦同原来一样,总是乐于对我的研究难题伸出援手。例如,我在研究上世纪六十年代农村演戏开销时有个问题拿不准,档案中说1961年福建一个生产大队七月份看戏花了3万元、3千斤粮食,这样巨大的开销跟以往学界对困难时期的印象很不一致。向老师请教后,他迅速给我推荐了有关当时物价资料的书籍,并提醒我注意当时的通货膨胀问题,使我的困难迎刃而解。类似这样的远程指导不胜枚举。

2022年底回复旦做博后以来,我有了更多的机会去拜访老师,感到十分愉快。还记得2023年3月,老师从日本回国,在上海短期逗留。我到老师家拜访,跟老师聊了很多读博以来的学习情况,老师亦兴高采烈地说起他和师母在日本的学术旅居生活,以及他对张謇的研究。白天离开老师家时,老师坚持送我从日本带来的大麦茶和眼药水,我推辞不过只好收下,内心是满满的感动,没想到老师回沪短短几日,竟还惦记着给学生带礼物。当晚老师在复旦经济学院做了一个讲座,题为“钱从哪里来?中国近代工业化进程中的资金问题”,我有幸旁听全程,恍惚间像回到本科课堂,听老师把复杂的经济问题用平实有趣的语言娓娓道来。2024年10月,老师回复旦参加第四届行业史研讨会,21日晚饭前,我发现老师身体状况欠佳,询问才知老师饱受肺部积液困扰,虽已抽去部分积液,仍感到呼吸不畅。我顿感担忧,要求之后陪同他去机场,他坚决推辞。席间,老师回忆起当年考上北大的曲折经过,仿佛全然将病情置之度外,讲到在贵州乡间连夜寻人打听成绩的情节,紧张中带着一丝诙谐,正表现出老师的人生态度,即使现实中有令人不满意的地方,也从不轻易抱怨和失去信心。我从学生时代一直很爱听老师讲下乡经历,尤其是这段即将拨云见日的情节,最能让人感受到老师在逆境中的坚韧、谨慎和乐观。我以为还有很多机会听他再讲,却没想到仅仅一年时间,老师病情就已恶化到如此严重的地步。2025年4月,我再度到老师家拜访,见他精神状态尚好,可以走动,便陪他在小区散了一会步。刚出家门,师母尚未跟上,老师便像以往一样快步往前走,我急忙上前搀住他,劝他慢一点,怕走快了晕倒。他却笑着说,不要紧的,不用这么紧张。他还说:等你下次来上海,我和师母带你去吃米其林餐厅!我赶紧回答:好!内心暗暗祈祷老师养好身体,恢复食欲,像以前一样健步如飞。由于老师和师母都需要休息,我当天很快即向他们告别。出门时,老师还欲起身相送,我赶紧按住他,并快步跑到门外把门带上,对门内大声说了一句:朱老师,身体要紧,您要学会拒绝!这是当天师母趁老师走在前面时小声告诉我的,老师热心学术,常常不顾自己身体状况参加一些活动,希望我劝劝老师。老师就是这样古道热肠,乐于助人,不论是同事、学生、还是邻里,他都愿意伸出援手。后来听闻老师住院期间还不忘帮助同房的病友调整床铺角度,并因此摔了一跤,每念及此,不免感慨万千。

老师对我们的教诲不仅在于学术,更在于生活。他总是以言传身教的方式提醒我们,人生路上要尽早找到志同道合的伴侣,不要只顾学术而忽视陪伴家人。他亦曾在电话中嘱咐我,在选择工作的时候要兼顾伴侣,在人生的赛场上不用追求两个人都打成冠军。我总以为还有很多时间可以向老师汇报工作和畅谈生活,却不想这种机会已于今年9月戛然而止了。现在每每路过老师原来的办公室和他家门口的小广场,老师平和的语气、开朗的笑声总是又萦绕在我的耳际,令人无法忘怀。我只能不时翻开老师曾经的赠书,再仔细地读上一遍,勉励自己以勤奋刻苦的精神面对工作,宽厚谦和的态度面对生活,将老师为学与为人的风范,作为自己人生中一份珍贵的精神地图。